前言

构建决策树的前提:

与之前讲的那些回归算法一样,如果想要构建一颗决策树,首先你手里得有大量的已经知道结果的样本数据。

比如你想通过决策树来分析一个人是否是罪犯,那么你手里就必须得有一定量的人类样本。并且还得从这些人类样本身上提取出各种用于分类的特征,如是否有纹身、学历高低、是否有刀疤等。

然后就是通过这些已经知道结果的样本参数来构建决策树。

决策树算法的整个过程如下:

1、创建一个根节点,把所有数据都放在根节点,然后选择一个最有特征,之后按照这个最优特征对所有数据进行分类。

2、判断每个子集有没有被正确分类,如果正确分类,那么就为该子集建立叶子结点,把这些子集放到叶子结点里。如果没有被正确分类,则继续选择子集的最优特征,然后将子集按最有特征分隔。

递归整个2阶段,直至所有数据都被正确分类。

决策树的算法主要包含三个部分:

特征选择:特征选择的目的是“选取能够最优的将数据集进行分类的特征”,特征选择的关键是:信息增益、信息增益比、Gini指数。

决策树的生成:通常利用:信息增益最大、信息增益比最大、Gini指数最小作为准则。从根节点递归生成决策树。

决策树的剪枝:剪枝的目的是为了防止树过拟合。剪枝包括预剪枝和后剪枝。

由此可看出主要要解决的问题是:

1、最优特征如何选择?

2、如何判断数据有没有被“正确”分类?

最优特征的选择

所谓最优特征,就是指这个特征拥有最好的分类能力,而衡量其分类是否分的好的标准就是“信息增益”。

所谓信息增益,就是指:对数据进行分类之前与之后数据信息发生的变化。如果分类之后这个信息增益很大,就证明分类分的很好(换句话说通过这个分类的确把信息按一种很大的差异分开了),这时这个分类特征就是当前状态下的最优特征。

所谓信息增益,说明白点就是分类以后信息的价值增加了多少。

而信息的价值是用“熵”这个概念来衡量的。

熵代表了事物的混乱程度,熵越大表示事物越混乱,其价值也越低。

所以信息增益的计算就变成了:分类前后其熵“减少”了多少?

分类前后其熵的差值越大,表示熵减少的越多,信息越稳定,价值也就变高了。

信息熵

之前说了熵代表了事物的混乱程度(或者说是不确定度),熵越大表示事物越混乱。

在信息熵中,“信息的价值是通过信息的传递体现出来的,传播的越广、流传时间越长的信息越有价值”。

所以信息的某种情况出现的概率越高,其对应的熵值也越低,比如信息的某种情况发生的概率为100%,那么其自然就是个很肯定的事件,混乱程度也为0,熵就是0.

由此可见熵应该随着事件的发生概率增大而减小。

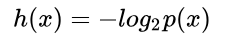

“只有一个不确定变量的信息的熵”的公式为:

其中P是某一个不确定变量出现的概率,图像如下

整个公式图像为递减函数,且自变量P的取值肯定是在[0,1]之间,随着信息出现概率越大,其熵也越小,当事件出现概率为100%时,其熵自然为0,即混乱程度为0,是个很肯定的事件。

而一般情况下每一种信息都会包含多种可能值,

如:学生上课睡觉是一种信息,其包含的可能值就有两种:睡和不睡。

而之前也说了,熵的计算需要信息出现的概率。

假设我们以一个50人班的某一节课为背景,其中20个人睡觉了,30个人没睡。

那么上课睡觉这个信息就有两种数值:20人睡、30人没睡。

其反映出来的概率就是P(睡) = 2/5 P(没睡) = 3/5

但我们要算的是“上课睡觉这个信息”的熵,我们需要求一个信息那么就需要对该信息拥有的“所有可能值的出现值”求数学期望,找到一个所有值的平均表达。

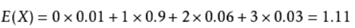

(期望:

假设我们要求某一事件的期望。

首先要分析该事件有多少种可能的结果。

所谓期望就相当于是这些结果的一个平均结果。

期望 = 各结果出现的概率乘上各结果的结果值,然后相加。

例:

事件:某个城市中每个家庭小孩的个数

该事件的可能结果:0个小孩、1个小孩、2个小孩、3个小孩

期望:这个城市中每个家庭小孩的个数的平均值(即每个家庭平均有多少小孩)

假设0个小孩的家庭在该城市中占1%,1孩占90%,2孩占6%,3孩占3%(可以看出各种孩子数的概率构成了一个完备事件组),

则:

说明每个家庭平均有1.1孩。)

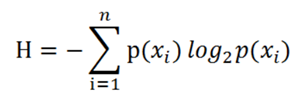

于是我们熵的真正计算公式如下

H是信息的“平均熵”,也就是该信息的平均混乱程度。

之前我们也说了,我们最终的目的是要求出“信息增益”,而信息增益指的是:对数据进行分类之前与之后数据信息发生的变化。如果分类之后这个信息增益很大,就证明分类分的很好。

之前我们已经推导出了:信息在任意一时刻的“熵”的计算公式。

所以我们现在需要计分类前的熵和分类以后的熵。然后用“分类前的熵”减去“分类后的熵”,其差值就是混乱程度减小的量,即信息增益,这个增益自然是越大越好。

(之所以用分类前减分类后,是用为分类的目的就是减少信息的混乱程度,分类前的熵自然比分类后的熵要大。而这个混乱程度减少的越多自然分类分的越好。)

经验熵

经验熵可以看成是“分类前的熵”。

假设我们最后是要通过决策树预测“某人是否是罪犯”。

我们现在手上有100个人作为样本。

可以从这100个人中提取出:是否有纹身、是否有刀疤、学历高低等各种特征。

而且我们也知道了,通过各种特征组合后,100人里,40个是罪犯,60个是好人。

熵指的是信息的混乱程度。

而经验熵也是一种熵,是我们手头上所有样本的“最终分类结果”这一信息的混乱程度。

(我们希望通过每次的分类,使得最终分类结果这一信息混乱度最低)。

而在这个例子里,我们最终分类的目的是判断“某人是否是罪犯”,所以我们每次分类前的经验熵都是计算“某人是否是罪犯”这一信息的熵。

某人是否是罪犯这个信息一共有两种可能结果:是、不是。根据之前的推导我们乣计算所有可能结果的熵的期望。

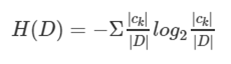

所以“某人是否是罪犯”这一事件的熵为:

H(D) = - [40/100*log2(40/100) + 60/100*log2(60/100) ]

由此经验熵公式可以写成:

|D|表示样本总容量。

|Ck|表示“满足第k种可能性”的样本的个数。

此时的H(D) 指的就是“最终分类结果”的熵。

条件熵

条件熵可以看成是“分类后的熵”。

我们分类前与分类后其实只关注“分类的最终结果”这一信息的熵的值(因为得到最终分类结果才是我们建立决策树的最终目的)。

还是用上面判断罪犯的例子,在分类前,我们计算的是“最终样本是否是罪犯”这一特征。

分类后,我们应该还是关注“样本是否是罪犯”这一特征。

所以,我们需要知道“按某种特征分完类以后,样本的最终分类情况的熵改变了多少”。

条件熵就是“以某一特征分类后”的样本的最终结果情况的熵。

(如:“按照刀疤分类以后,样本是否是罪犯”的熵)

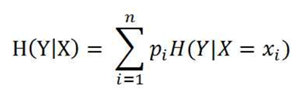

条件熵的表达式形式为H(Y|X),其含义是,在X特征分类后,Y特征的熵。(其中Y特征就是最终的结果特征,如整个决策树的目的就是判断人是否是罪犯,那么这个Y特征就是“是否是罪犯”)

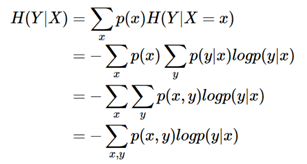

公式如下:

其中,pi=P(X=xi),指的是按某特征分类的各种分类情况。

条件熵的推导公式如下:

信息增益

之前说了,信息增益是指分类前的信息熵(经验熵)减去分类后的信息熵(条件熵),

所以信息增益的公式为:

g(D,A)=H(D)−H(D|A)

信息增益的结果就是混乱度减少的量,混乱度减少的越多,分类分的越好。

决策树的生成

ID3

利用信息增益之差来生成决策树。

从树根处就开始先计算当前样本参数的经验熵,然后计算每种特征分类后的条件熵,两者取差计算出各种特征的信息增益。

选择增益最大的特征进行分类。

分类完后,继续计算当前样本的经验熵,然后计算“剩余”的特征分类的条件熵,递归此步骤。

使用此算法生成的树有以下缺点:

1、生成的树太“深”,容易产生过拟合。

2、分类特征变量越多,其信息增益可能越大,也越容易被选成最优特征。(如身高特征的变量可能是166cm、167cm、168cm、169cm、170cm五种变量,而性别特征只有男和女两种变量,那么身高特征分类的信息增益往往比性别特征的信息增益要大)。其实原因也很好理解,我们每次分类的目的是把样本分的更细,更“纯净”,只按男女分肯定没有按照各种身高分分的细致。

C4,.5

C4.5算法解决了ID3算法“偏向分支过多的特征分类,而导致过拟合”的问题。

所以信息增益比提出了一个“惩罚系数”,用来降低分支过多的特征的信息增益。

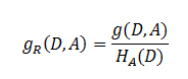

信息增益比公式如下:

其中HA(D)是以当前分类特征A作为特征变量而计算的经验熵。(之前我们的经验熵用的都是最终特征做特征变量)

可以看出,如果某特征分支越多,其对应的该特征经验熵也越大,相处后,信息增益比会减小。

相当于分支越多,其分支增益就会相应收到惩罚而减少某种比例。

原文出处:https://www.cnblogs.com/red-code/p/9606279.html

共同学习,写下你的评论

评论加载中...

作者其他优质文章